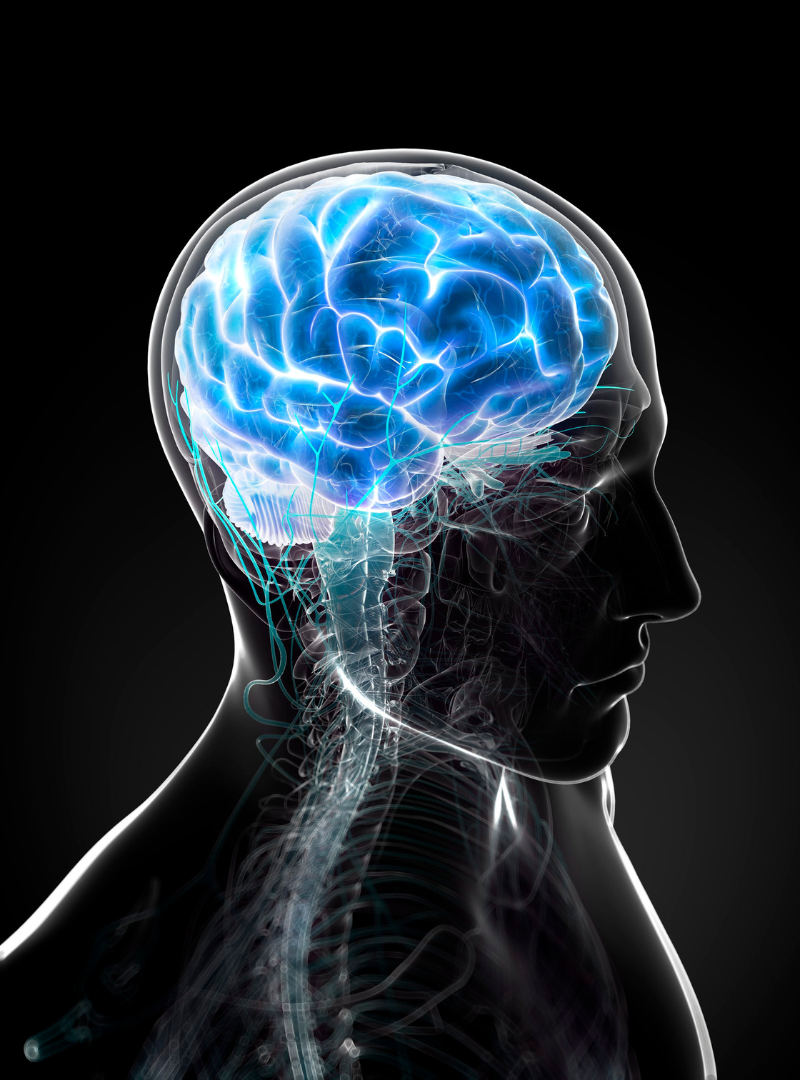

——「痛みを感じにくくする仕組み」が、実は脳にあった

「痛みを抑えるスイッチ」が脳にある?

「痛みを感じるのは脳だ」という話はよく耳にしますが、実はその逆もあるんです。

✅ 脳は“痛みを感じにくくする”働きも持っている

この仕組みは「下降性疼痛抑制(かこうせいとうつうよくせい)」と呼ばれ、

痛みの信号が背骨(脊髄)から脳へ伝わる途中で、ブレーキをかけて抑える働きのことを指します。

どうやって痛みを抑えているの?

このブレーキ役を担っているのが、脳幹にある「PAG(中脳水道周囲灰白質)」という部位。

ここから:

-

正中縫線核(セロトニンを分泌)

-

青斑核(ノルアドレナリンを分泌)

といった神経ルートに命令が出て、

✅ 脊髄に向かって「痛みを止めろ!」という信号が下りていく

= これが「下降性」の由来です。

この働きがうまくいかなくなると…

本来あるはずの「痛みを抑えるブレーキ」が効かなくなると、

わずかな刺激にも過剰に反応してしまう「慢性痛」「広がる痛み」が起こりやすくなります。

☑️ レントゲンでは異常なし

☑️ でも痛みが取れない

☑️ ストレスで痛みが増す

こういったケースでは、構造の問題ではなく、脳の抑制機能の低下が関係している可能性があります。

アールカイロのアプローチ

私たちは、単に筋肉や骨格を見るだけでなく、脳と神経の「感じ方」や「スイッチの反応」を見ています。

✔︎ 施術のポイント:

-

やさしい感覚刺激(皮膚・関節・呼吸・目など)で、脳を安心させる

-

刺激の“量”ではなく“質と順番”を重視

-

痛みの「伝達経路」ではなく「抑制経路」に働きかける施術設計

なぜ“強く押す施術”が逆効果のこともあるのか?

下降性疼痛抑制が働いていないときに、強い刺激を入れると──

❌ 痛みの回路がさらに過敏になり、「触れられること=痛み」と脳が記憶してしまうことがあります。

だからこそ、“やさしくて深く届く刺激”が必要なのです。

痛みの原因は「感じ方」のスイッチかもしれない

✔︎ 脳には「痛みを感じにくくする」仕組みがある

✔︎ それがうまく働かないと、小さな刺激でも痛くなる

✔︎ アールカイロでは「痛みのブレーキを戻す」アプローチで対応します

「レントゲンでは異常なし」と言われたけど痛みが続いている方

「慢性痛にずっと悩まされている」方

まずは神経の“感じ方”を見直すことから始めてみませんか?