——動きと神経の関係をやさしく解説します

「力が入りにくい」「動きがギクシャクする」…

それ、筋肉の問題だけじゃないかもしれません。

アールカイロでは、しびれや痛みだけでなく、

「なんとなく動きづらい」「姿勢が安定しない」といった悩みについても、

神経の“伝わり方”と“感じ方のズレ”に注目して見ています。

今回は、そんな“動きと神経”のつながりについて、

医療現場でも使われている考え方をもとに、できるだけわかりやすくまとめてみました。

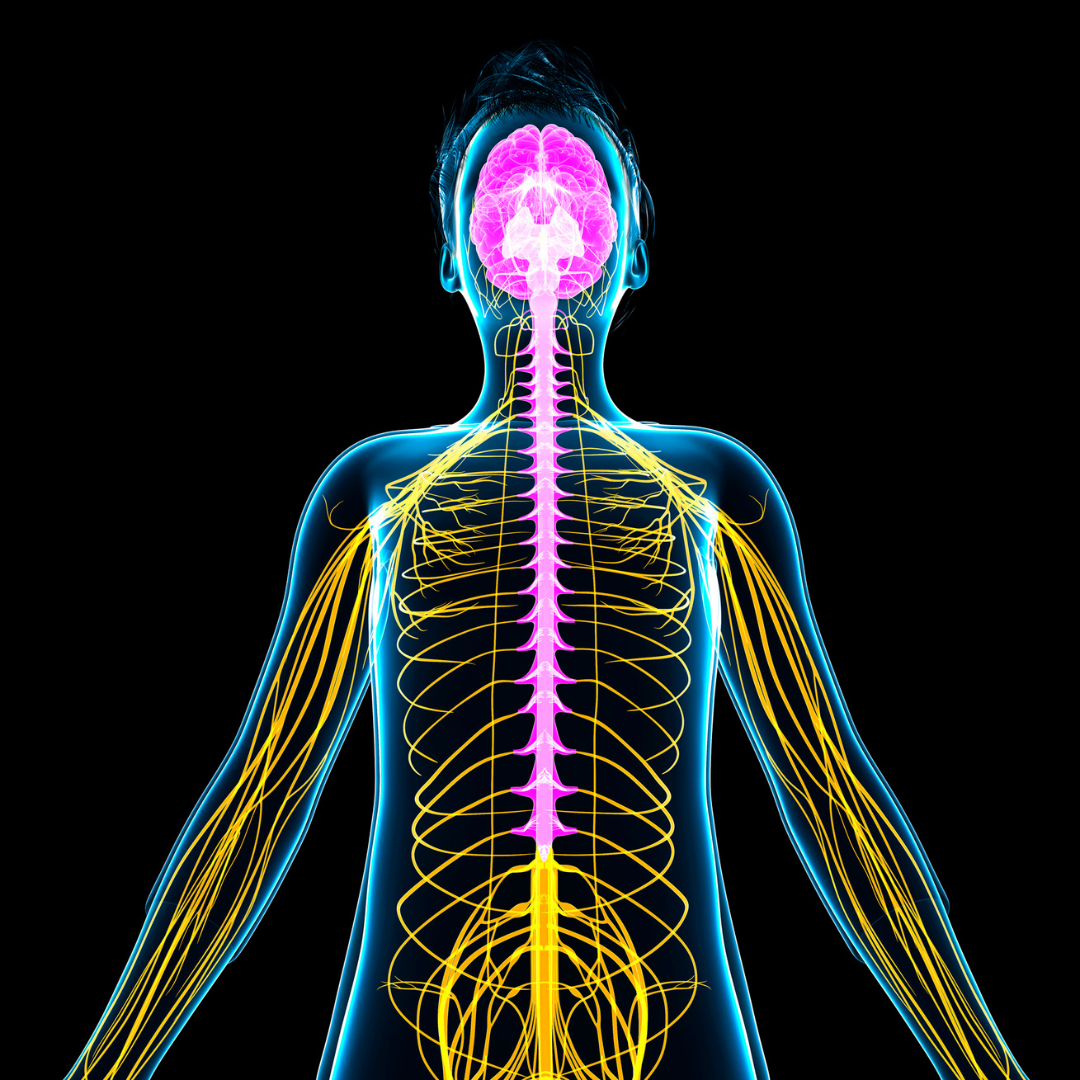

動きのしくみは「感覚」から始まっている

「手を動かす」「足を出す」など、私たちが普段している“動き”には、

実は先に「感覚」が必要なんです。

-

今どこに体があるか?

-

どのくらい重いのか?

-

触れているものは柔らかい?硬い?

これらの感覚情報をもとに、脳や神経が“どう動かすか”を判断し、筋肉に指令を出す。

▶︎ 感覚と運動はセットでループしていて、どちらかが崩れるとうまく動けなくなります。

スムーズな動きには「2つの情報更新」が必要

動きを上手にするには、次の2つの情報を常に脳で“更新”し続けている必要があります。

| 種類 | 内容と役割 |

|---|---|

| ① 脳の中のコピー情報(遠心性コピー) | 「自分は今こう動いたぞ」という内部記録。ズレを修正するために使う。 |

| ② 外からの感覚情報 | 実際に動いた結果どうだったか?というフィードバック情報。 |

▶︎ このふたつを常にすり合わせているからこそ、細かい動きが“自然に”できるんです。

「動き」にもいろいろな種類があります

| 動きの種類 | 説明例 |

|---|---|

| 運動 | ただの“物理的な動き” (例:ボールが転がる) |

| 行動・行為 | 意図や目的がある動き(例:ボールを投げる) |

| 随意運動 | 自分の意志で動かす動き(例:手を上げる) |

| 付随運動 | 意図せず起きる動き(例:震え、勝手に動く、力みなど) |

▶︎ 「本人の意思」と「神経の誤作動」は切り分けて考える必要があります。

動きがうまくいかないときに出る“サイン”

| 部位名 | 主な役割 |

|---|---|

| 第一次運動野 | 実際に筋肉を動かす命令を出す |

| 補足運動野 | 両手の動き・連続動作など、複雑な動きを組み立てる |

| 運動前野 | 動作の準備、目的に応じた力加減などの調整 |

| 運動眼野 | 目の動きをスタートさせる(視線を送る・追うなど) |

▶︎ 一か所だけでなく、「チーム」で動きをコントロールしているのが脳の仕組みです。

動きがうまくいかないときに出る“サイン”

たとえば、神経の命令を伝える「錐体路(すいたいろ)」という通り道に問題が起きると…

| サイン例 | どうなるか |

|---|---|

| 弛緩性麻痺(初期) | 力が入らず、腕や足がダラッとする状態に |

| 痙性麻痺(時間が経つと) | 力が入りすぎて、手足がこわばったまま曲がる |

| 深部腱反射の亢進 | ハンマーで叩いたときの反射が異常に強く出る |

| 病的反射の出現 | 通常では出ない反応(例:足の裏をこすると指が開く)などが現れる |

| 表在反射の消失 | 皮膚をさすっても、本来出るはずの反応が出ない |

▶︎「異常な動き方」が出る背景には、神経系の混乱が隠れていることがあるのです。

原因は“脳の病気”だけとは限りません

-

脳梗塞や大けがのような明らかなダメージでなくても、

-

酸素・栄養(特に糖)・感覚刺激が不足するだけでも、神経の働きは落ちてきます。

▶︎ 「なんとなく力が入りづらい」「動きがぎこちない」というのも、神経の状態低下のサインかもしれません。

アールカイロが動きを見るときに大切にしていること

当院では、「どこが悪いか」よりも、

「どう動いているか」「どこにズレがあるか」「反応に違和感があるか」という視点で観察しています。

-

神経の状態は*固定”されたものではなく、日々変化します

-

検査や動きの観察で、その日の状態を見極めることがとても大切

-

小さなサインに気づき、刺激・呼吸・姿勢などから整える順番を組み立てる

▶︎ 大切なのは「動き」を追うことではなく、“動き方”に隠れた神経の状態を見抜くことです。

こんな方は一度ご相談ください

-

最近なんとなく力が入りにくい

-

歩くときにバランスが崩れやすい

-

検査では異常なし。でも動きに違和感がある

-

姿勢や筋肉の問題だけではない気がする

▶︎ 初回カウンセリングでは、神経と動きの関係を検査と動作評価で丁寧に確認します。

▶︎ 不安な方は無料LINE相談はこちら