——神経の「過敏化」と「酸素不足」がつくる痛みの悪循環とは?

「以前より少し動いただけで痛む」

「昔の傷がなぜか今になって疼く」

「病院で異常はないと言われたが、痛みだけは残っている」

こういった慢性的な痛みの原因は、「神経の過敏化(=感作)」と「酸素不足による体内環境の悪化」にある可能性が高い。

神経は“繰り返し”で敏感になっていく

神経は、同じ刺激を何度も受けることで反応が変化する特性を持っている。これを「神経可塑性(かそせい)」と呼び、痛みにおいては「感作(かんさ)」という言葉で表現される。

たとえば、昔の手術跡や火傷の痕が、数年後になってから全く関係なさそうな場所に痛みや違和感を引き起こすことがある。

これは、刺激が神経に記憶された状態が長く続き、それが“過敏な状態”として維持されてしまった結果である。

また、10年前に骨折した場所が、季節の変わり目や天候の変化でうずく、というケースも典型的な「感作」の例である。

やけどの痕が「かゆく」なるのも感作

やけどを負った後、治りかけの皮膚がかゆくなるのは、多くの人が経験していることだろう。

このとき、皮膚の再生途中では神経の末端がむき出しのような状態になっており、風や衣類のこすれといった小さな刺激にも強く反応する。

本来、皮膚はバリア機能により必要な刺激だけを選んで反応する。

しかし、皮膚が損傷していたり再生途中であると、その制御が効かなくなり「なんでもかんでも痛い・かゆい」という状態に陥る。

この「何にでも反応してしまう」状態こそが感作である。

姿勢と呼吸の悪化が「酸素不足」を招く

痛みの慢性化には、体内の酸素不足も深く関係している。

現代人の多くは、長時間のデスクワークやスマートフォン操作により、背中が丸まり、胸郭(きょうかく)が閉じた姿勢を取りがちである。

このような姿勢では、肺が十分に広がらず、呼吸が浅くなる。

その結果、体内に取り込める酸素の量が減り、組織レベルで「酸欠状態」が生じる。

酸素が不足すると、体は“解糖系”というエネルギー代謝に切り替わり、その副産物として乳酸が大量に発生する。

この乳酸が体を酸性に傾け、痛み神経をさらに敏感にしてしまうのである。

酸素不足の影響は痛みだけにとどまらない。「手足の冷え」「寝ても疲れが取れない」「眠りが浅い」といった症状の背景にも、酸素供給の不全が隠れていることが少なくない。

長時間座っていると、痛みやすくなる?

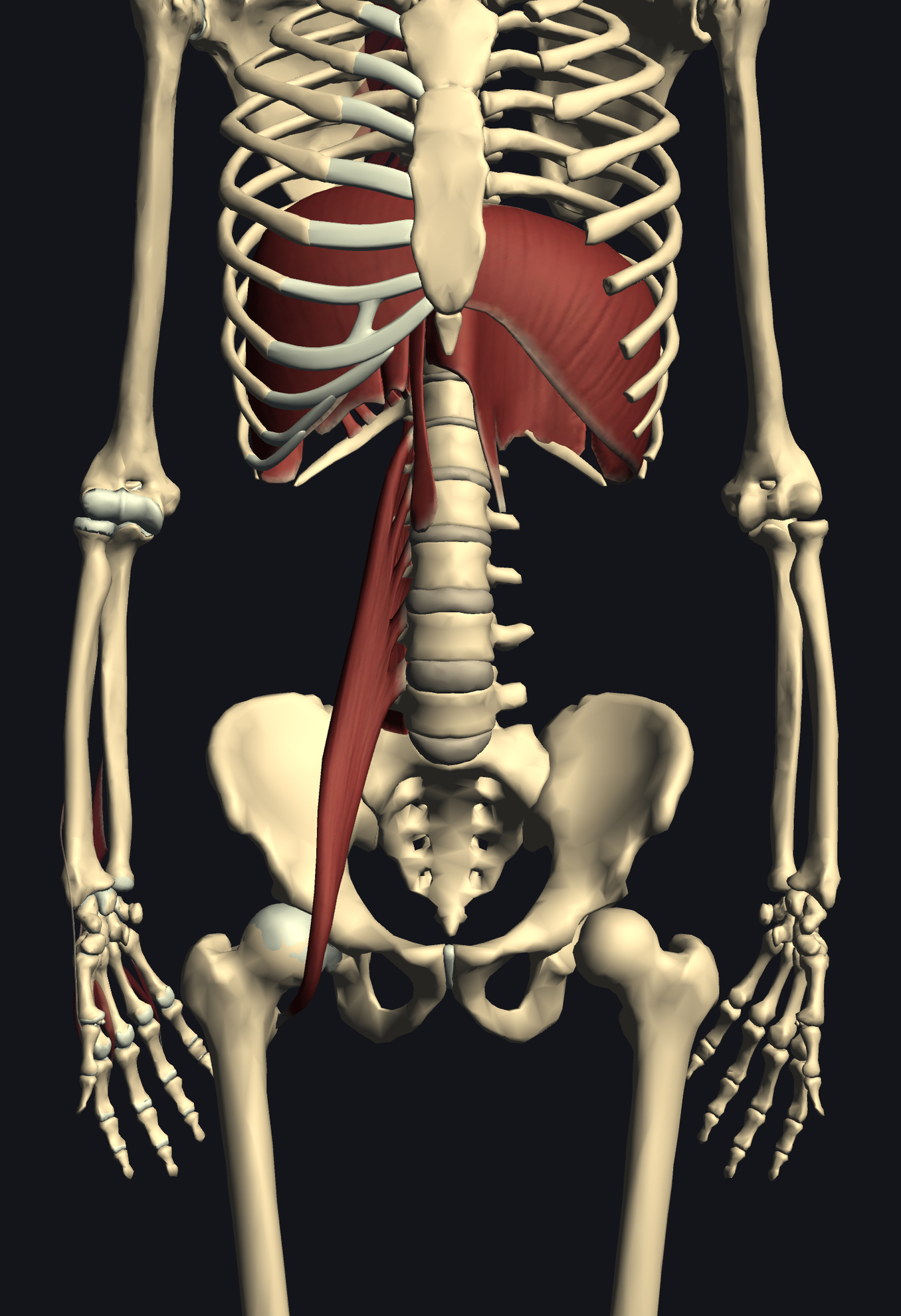

腸腰筋(ちょうようきん)という筋肉は、骨盤と腰椎を支える重要なインナーマッスルである。

この腸腰筋が短縮した状態、つまり長時間座りっぱなしの姿勢では、腰椎の湾曲が失われ、横隔膜の動きも制限される。

横隔膜は呼吸の中心を担っている筋肉だ。

ここが動かなくなると、呼吸が浅くなり、先ほど述べたように酸素不足が進行する。

つまり、「長時間座っている」「姿勢が悪い」だけで、痛みが出やすい体内環境が整ってしまうのだ。

油や食事も「痛み」に関係している?

油の質が炎症に関与していることは、近年の研究でも明らかになっている。

-

サラダ油や揚げ物などに含まれる「オメガ6系脂肪酸(アラキドン酸)」は、炎症を促進する性質がある。

-

一方、青魚や亜麻仁油などに多く含まれる「オメガ3系脂肪酸(EPA・DHA)」は、炎症を抑える働きがある。

これらはどちらも必要な栄養素であるが、「バランス」が重要である。

特に痛みや炎症のある人は、オメガ6の摂り過ぎを避け、オメガ3を意識的に取り入れることが推奨される。

毎日の食事から、油の種類を見直していくことが、痛みの予防につながっていく。

「正しい姿勢」とは、呼吸がしやすい姿勢

姿勢指導でよくある「背筋を伸ばす」は、必ずしも正解とは限らない。

呼吸がしやすく、胸郭が自然に開く姿勢こそが、身体にとっての“正しい姿勢”である。

背中に丸めたタオルなどを入れて腰椎の前湾をサポートすると、胸が自然と開き、呼吸が深くなる。

たったこれだけの工夫で、体に取り込まれる酸素量が大きく変わり、神経の過敏化を防ぐことができる。

長引く痛みや繰り返す不調は、「その場の炎症」だけが原因ではない。

神経の感作(過敏化)と酸素不足によって、痛みが“体に染みついている”状態になっていることが多い。

だからこそ、今ある痛みに対しても、「どう治すか」だけでなく、「なぜその状態になったのか」を一緒に見直すことが重要である。

呼吸・姿勢・血流・栄養。

すべてがつながっているという視点で、これからのケアやセルフメンテナンスを考えていくことが、真の回復につながっていくはずである。