流体筋膜動可法とは

「血流はいいのに、なぜ不調が残るのか?」

最近は、

-

血流をよくするための施術

-

自律神経を整える呼吸法

-

鉄・ビタミン・プロテインを補う栄養療法

など、“巡らせるためのケア”が広がりつつあります。

しかし、血流や栄養が届いているはずなのに、症状が改善しない方が多くいます。

その理由は、“通り道”がつぶれているからかもしれません。

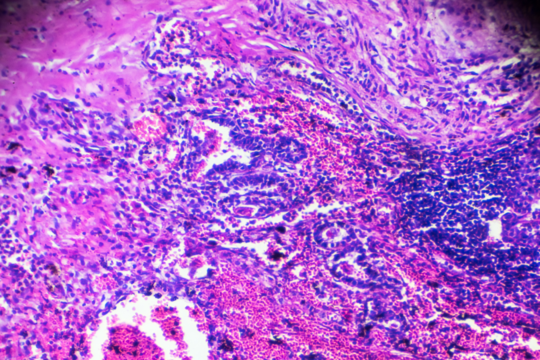

間質液──筋膜を巡る「もうひとつの流れ」

血管やリンパとは別に、筋膜の中を通っている「間質液(かんしつえき)」という水があります。

-

酸素や栄養を細胞に届ける

-

老廃物や炎症物質を排出する

-

神経周囲の環境を安定化させる

この間質液の通り道が筋膜の網目構造であり、そこがつぶれると水が止まり、神経過敏・炎症の長期化・回復力の低下につながります。

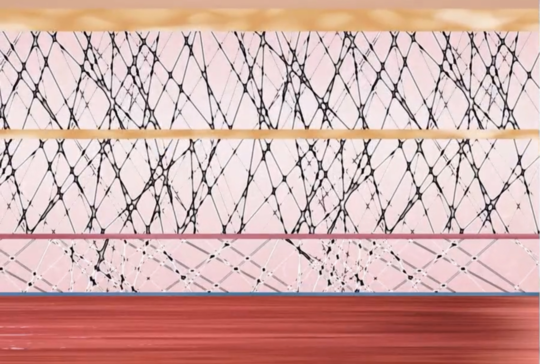

筋膜とは“動ける網目のネット”

筋膜とは、皮膚〜筋肉の間に存在する、立体的な“結合組織の網”です。

筋肉を包む膜というよりも、動けるネット状の支持組織と考えるとわかりやすいでしょう。

その中を間質液が流れることで、体内の「細胞環境」が保たれています。

ところが──

-

姿勢の崩れ

-

筋膜のねじれ・癒着

-

使いすぎ/使わなさすぎ

などで網目がつぶれると、水は流れを失い、痛みやしびれが慢性化しやすくなります。

流体筋膜動可法とは?

流体筋膜動可法は、

「構造を整えることで、水(間質液)を巡らせる」

という新しいアプローチです。

-

マッサージや矯正のように“形を整える”のではなく、

-

血流促進や温熱のように“流れを強制する”のでもなく、

本来あるべき構造と圧力のバランスを整えることで、

体が自ら水を巡らせる力を取り戻すのがこの施術法です。

「定にして動も可」──それが構造の理想

この施術の根本にあるのが、キネシオ創始者・加瀬建造氏の考えた治療理念:

「定にして動も可」

──構造が安定(定)していながら、必要な可動性(動)をもっている状態

流体筋膜動可法では、まず身体の構造的安定(定)をつくり、

その上で間質液・呼吸・筋肉・神経が自然に動ける(動も可)状態に戻していきます。

体液を動かす「4つのハイドロギア」

水を巡らせるためには、「ポンプ」が必要です。

それが、次の4つの流動因子=ハイドロギアです。

| ハイドロギア | 機能・役割 |

|---|---|

| 重力 | 姿勢・内圧・下方への流れを生む |

| 呼吸(横隔膜) | 胸腔と腹腔をまたぐポンプとしての役割 |

| 心臓 | 血液と間質液の拍動的循環 |

| 筋肉 | 動き・テンション・滑走性による循環補助 |

これらが連動しているとき、身体は自動的に“流れる”モードに入ります。

空・動・冷──流れるための3条件

ハイドロギアがうまく機能すると、

キネシオテーピング理論でいう「空・動・冷」が自然に整っていきます。

| コンセプト | 意味 |

|---|---|

| 空(くう) | 間質液が流れる隙間(スペース) |

| 動(どう) | 組織が動くことで水も動く |

| 冷(れい) | 熱がこもらず、粘性が増えない状態 |

※「冷」は冷却ではなく、“熱がこもらず巡る”という意味です。

筋肉が緩まないのは「酸素と栄養」が足りないから

多くの方が「筋肉が硬い=緩めればいい」と思いがちですが、

筋肉を緩めるにはATPというエネルギーが必要です。

ATPは、酸素+栄養からミトコンドリアで作られます。

つまり、呼吸が浅い/血流が悪い/栄養が届かないと──

-

筋肉は緩もうとしても緩めない

-

慢性的に収縮したまま

-

神経を締めつけ、過敏化を招く

という悪循環に。

流体筋膜動可法では、

呼吸・姿勢・筋膜滑走性・間質液循環を整え、酸素と栄養が届く構造をつくることで、

筋肉が自然と緩む状態を目指します。

身体は「流すために歪む」ことがある

ゆがみ=悪、と考えられがちですが、

実は身体が間質液を流すために、あえて歪むことがあるのです。

-

苦しくなった場所から逃げるように歪む

-

水を送りたい部位のために、他の部位を犠牲にする

つまり、ゆがみは結果であり、原因ではない。

構造と流れを整えれば、身体は自然と本来の形に戻ろうとします。

検査では「異常なし」でも起こる不調に

レントゲンやMRIでは異常が見つからないのに、

-

しびれ・神経痛が消えない

-

慢性疲労・頭痛・息苦しさが続く

-

自律神経が乱れている感覚がある

このような**“機能性障害”**は、

構造と循環(間質液)を整えるアプローチによって改善の糸口が見えることが多々あります。

このような方におすすめです

-

「神経痛・しびれ」の根本的アプローチを探している方

-

姿勢の崩れや左右差に悩んでいる方

-

呼吸が浅い/疲れやすい/緊張しやすい方

-

病院では「異常なし」と言われたがつらさが続いている方

-

自分の回復力を高めたいと感じている方

-

流す前に、流れる構造が必要

-

緩める前に、酸素と栄養が届く仕組みが必要

-

整える前に、なぜ歪んでいるのかを見極める視点が必要

流体筋膜動可法は、

「定にして動も可」──構造を整え、動ける身体を取り戻すことで、

本来の流れと回復力を引き出していく施術法です。

- 手のしびれ・神経痛

- 足のしびれ・神経痛

- その他の症状