第27回 キネシオテーピング協会 関東支部研修会 参加記

なぜこの研修会に参加したのか

この研修会に参加した目的は、

新しいテクニックを増やすことではなく、「問い続ける場」に身を置くこと。

ひとりで施術をしていると、つい自分の“わかる範囲”の中で判断しがちになります。

だからこそ、他の施術者の視点に触れ、違いを楽しみ、問いを深める機会を持ち続けたい。

また、現場で浮かぶ小さな疑問を誰かと共有しながら、

継続的に学び続けられる場所(=コミュニティ)に所属し続けること自体が、自分にとっての支えでもあります。

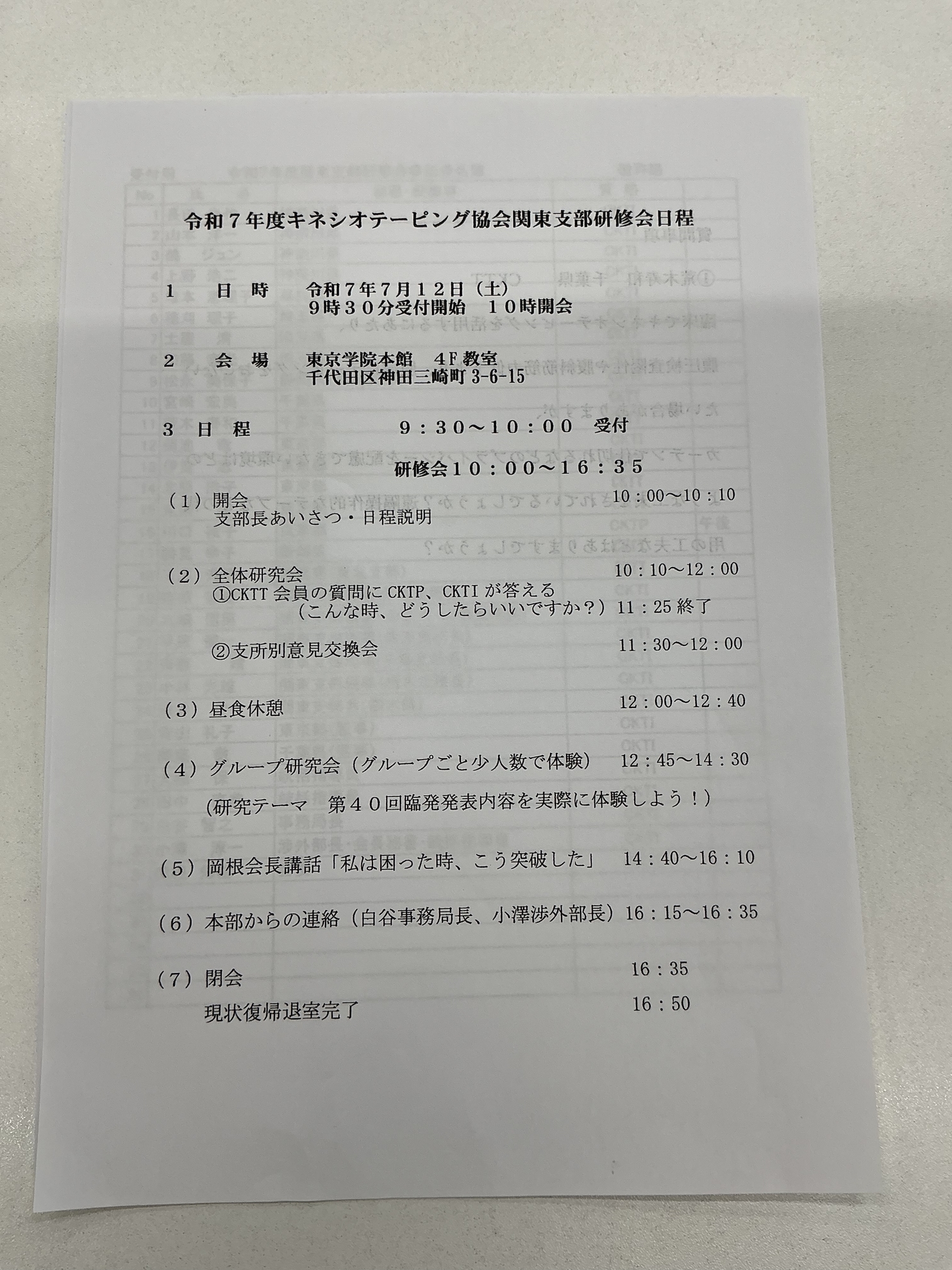

全体研究|“答えの違い”に意味がある

前半は、参加者から寄せられた質問をもとに行われた全体研究セッション。

CKTIやベテランの先生方が、各自の視点で実体験に基づいた回答をしていく中で、

「同じ症状でも、判断の起点が違えばアプローチも違う」ということをあらためて実感しました。

貼り方のテクニックではなく、

“どう見立てたか” “何を見てそう判断したか”という背景の思考が共有される時間。

答え合わせではなく、視点を増やす時間として、非常に濃い学びがありました。

グループ研究|実技と体感で“考える力”を育てる

後半は3班に分かれてのグループ研究・実技指導。

まず本部指導員・大橋先生による膝痛のデモンストレーションが行われ、

観察→判断→貼付→確認までの一連のプロセスが、治療さながらの空気感の中で展開されました。

「“見立てがすべて”」というメッセージが、深く響きました。

続いて各班では、

「立位体前屈」に対し、大腿の前面・後面に貼ったときの違いを体感するというお題に取り組みました。

CKTTの先生に貼ってもらいながら、

実際に前屈してみて体の変化を確認する中で、次のような気づきが生まれました:

-

貼る人によって、位置・テンション・角度が違う

-

知識や経験によって、狙う場所や変化の質が異なる

-

同じお題でも“結果が違う”という面白さがある

テーピングは、貼り方だけではなく、

「どこに・なぜ・どう貼るか」という“思考の深さ”が効果を左右する。

それを実感として理解できた貴重な時間でした。

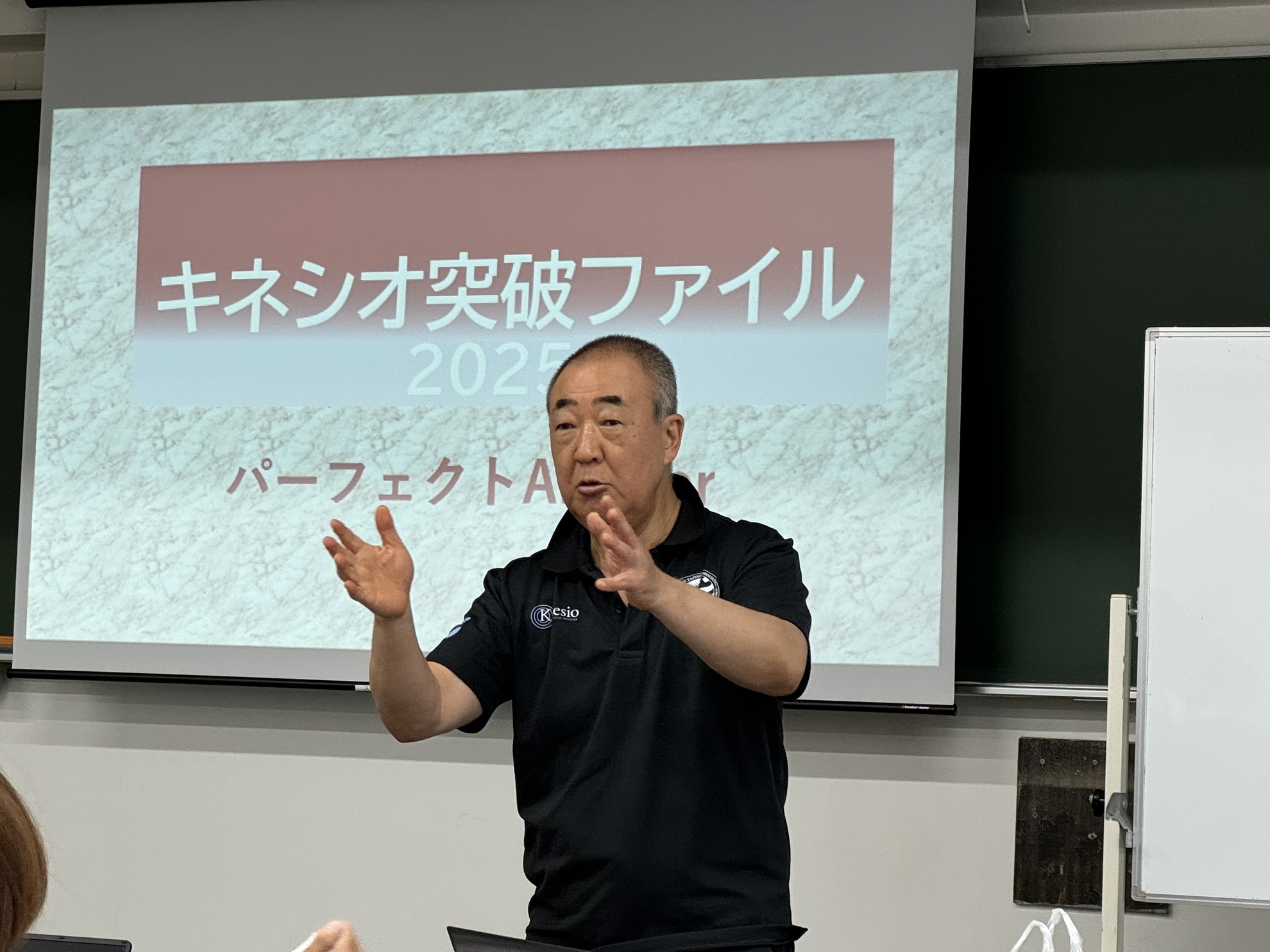

岡根会長講演|技術の先にある“在り方”

最後は、キネシオテーピング協会 会長・岡根知樹氏によるご講話。

AIから導き出したという「キネシオ突破ファイル」をもとに、

施術者として成長し続けるための視点が語られました。

印象的だったメッセージの一部:

-

「効かなかった時に、道具のせいにしていないか?」

-

「貼った後の“扱い方”ひとつで効果は変わる」

-

「疑念を持つのは悪いことじゃない。何を疑っているのか、言葉にしてみよう」

-

「自分の限界を知ることが、施術の質を上げる第一歩」

-

「“貼ること”は、治すことではなく、触れること・関係をつくること」

厳しさの中に温かさがあり、

技術だけでなく“施術者の在り方”そのものに光を当てる内容でした。

最後に、自分自身への問いとして

最近、こうした研修会や勉強会で、

「どう貼ってますか?」「先生ならどう見ますか?」と声をかけられることが増えてきました。

かつては自分が教えを求める側だったのに、

今は、教えることを求められる場面が増えている。

そのことに少しずつ、自覚と責任を持つようになってきました。

教えるということは、ただ知っていることを伝えるのではなく、

「自分の判断や感覚に、自分自身が答えられるか?」という問いに向き合うこと。

テーピングは、“貼ること”ではなく、“問いを込めること”。

だからこそ一本のテープに、「観察」「意図」「敬意」がこもっているかどうかがすべてです。

また明日から、

自分自身にも問いかけながら、一本一本のテープを丁寧に使っていきたいと思います。